認知症患者さんに負担の少ない見守りを実現

課題

解決

| 病院名 | 社会医療法人 祐愛会織田病院 |

|---|---|

| 所在地 | 佐賀県鹿島市高津原4306 |

| ベッド数 | 111床(地域包括ケア病床8床含む) |

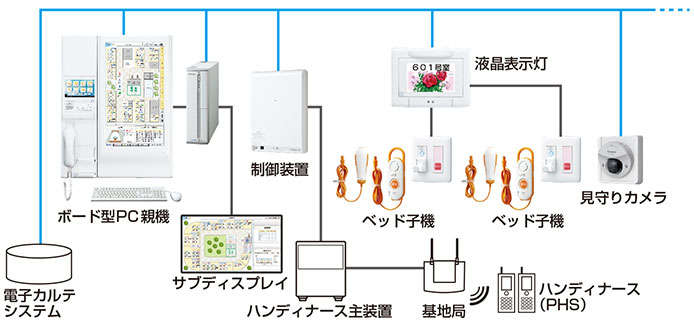

| 納入システム | Vi-nurse(ビーナース) |

Q:貴院の特徴についてお教えください。

A:退院直後の在宅支援を円滑化するMBCと、入院中の認知症ケアの充実に取り組んでいます。

原﨑様:当院は「自分らしく最後まで住み慣れた地域で暮らすこと」の実現を目指し、いま力を入れているのが「病院がステーション、自宅が病室」をコンセプトに、患者さんが退院した後の在宅支援を円滑化するMBC(Medical Base Camp)です。もう一つは急性期医療による認知症への影響を最小限に抑えて改善を目指すDCU(Dementia Care Unit)認知症ケア専用ユニットです。

市丸様:認知症ケアの技術「ユマニチュード」をケアスタッフで実践中です。「見る、話す、触れる、立つ」という人間の尊厳に関わる4つのコミュニケーションを柱に、認知機能が低下しつつある方と信頼関係を築き、心地よいケアを受けていただく事で、今お持ちの能力を維持したり症状の緩和につながるよう努めています。

MBC(Medical Base Camp)・在宅医療を支援する連携センター。退院後2週間程度、切れ目なく在宅ケアを受けられる。

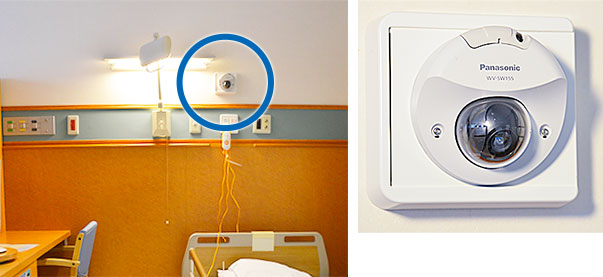

Q:Vi-nurseの見守りカメラについていかがですか?

A:患者さん自らセンサーを外すことなく、精神的な拘束感を和らげて見守れます。

山口様:Vi-nurse導入前のプレゼンテーションで、認知症患者さんの転倒転落対策に使える見守りカメラを見て「これは欲しい」と思いました。以前からセンサーを使用していますが、自分の手で外してしまったり、何より精神的な拘束感をお持ちになりがちです。見守りカメラなら患者さんの身体と心に負担をかけず、見守れると思いました。

辻田様:認知症の患者さんに限らず、センサーの精神的な拘束感は不快だと思います。カメラが看護師の第2の目になるのは良いですね。

市丸様:見守りカメラは、認知症があって自分で歩ける方やセンサーを認識できて自分で外せる方を中心に使用しています。

山口様:ご家族に見守りカメラ使用の同意を得るときは写真付きの説明書を用意して、丁寧に説明を行っています。見守りカメラの映像は患者さんが危険な行動に入ったときだけ映るため、プライバシーも保たれます。

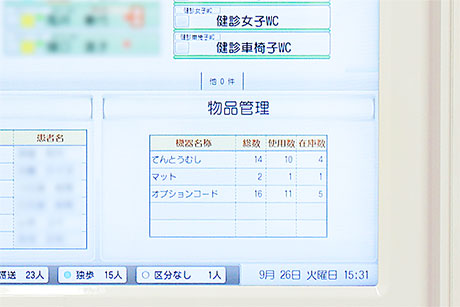

Q:ナースコール親機の情報表示を活用していますか?

A:病棟レイアウト表示をベッド移動の検討などに使用。面会拒否の患者さんを「色」で情報共有しています。

辻田様:Vi-nurseのナースコール親機と併用して、大きなサブディスプレイを導入しています。サブディスプレイには「病棟レイアウト」を常時表示。大きな表示で病棟をイメージしやすく、スタッフステーションのセンターテーブルから病棟情報が見えるので、どの患者さんからの呼出かはっきり分かります。ベッド移動を検討する際にも便利です。ナースコール親機の「サブエリア」には、現在使用中のセンサーなどの数量が分かる「物品管理」を表示しています。物品名称にタッチすると、ナースコール親機の患者名とサブディスプレイの「病棟レイアウト」上でセンサーを使用しているベッドを教えてくれるので、今どのセンサーを使用しているか、残数はいくつあるかも一目で分かり便利です。

辻田様:ナースコール親機に表示される患者情報は、看護師だけでなく、栄養士、薬剤師などのスタッフも利用しています。感染などの情報はもちろんですが、入院中に面会の案内を希望されない患者さんのために、患者名表示の色を変えて、スタッフに面会希望者が来院されても案内をしないよう情報共有ができ、患者さんのプライバシー保護にも役立てています。

原﨑様:退院予定が近い患者さんの表示色を変更してベッド管理にも使っています。

Q:その他、Vi-nurseの活用についてお教えください。

A:呼出履歴データをQC活動に活用。応答時間、呼出回数の削減に取り組みました。

辻田様:呼出履歴データを看護のQC活動に使用しました。例えば、対応をお待たせする時間の削減。患者さんにとって待ち時間は数秒であっても長く感じますよね。Vi-nurseは患者さんからの呼出に応答するまでの時間も記録します。記録されたデータを参考に看護師自ら待つ体験を行って、その体験をもとに呼出音の「ピンポン」が3回鳴るまで(10秒以内)に応答するよう決めて、実行しています。さらに、患者さんの呼出傾向を把握。病室の巡回予定の立案に役立てることで「先取り看護」を行い、呼出を減らす取り組みを行いました。データを検証すると、センサーを付けていても呼出がない患者さんの実態も見えてきました。看護師の安心の為にセンサーを使っていたようです。客観的事実を示す呼出履歴データを使ってカンファレンスを行い、センサー解除の検討に活用しています。

山口様:Vi-nurseになって良かったのが、液晶表示灯の患者名がデジタル表示で見やすく、呼出の表示色も呼出種別ごとに変わることですね。廊下にいても「緑色はセンサー呼出だからすぐ対応」とその場で判断できます。

原﨑様:スタッフステーションの外でも、ナースコールや電子カルテの機能をオールインワンで携帯できるようなデバイスができると看護の可能性がもっと高まると思います。アイホンの今後の開発に期待しています。

看護部長

看護部長  看護師長

看護師長 看護師長

看護師長 リスクマネージャー

リスクマネージャー

※本ページに記載の情報は取材時点の情報であり、変更されている可能性があることをご了承ください。